智慧农业,农民同样付出很多质量追溯从产地到菜篮

参与采访:阿 米 刘钦贤 胡其生望亭镇新埂村的吴钰明书记向记者介绍农产品种植情况

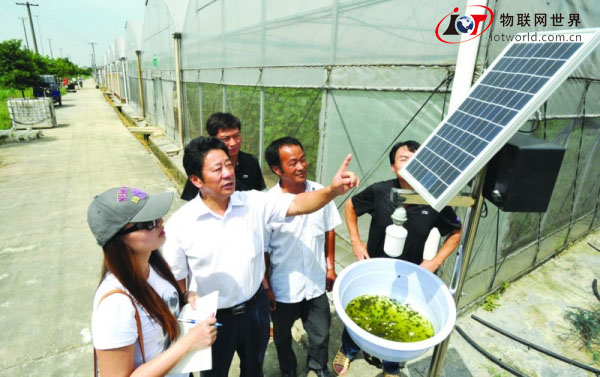

太阳能灭虫灯

种植户向记者展示培育的扁蒲大棚内配备温湿度仪

虞河蔬菜大棚

太阳能灭虫灯、喷滴灌、摄像头等装备“一套版”

“放心蔬菜”的生产完全不是你我想象的那么简单

清晨5点不到,当大多数人还在梦乡的时候,相城望亭新埂村的虞河蔬菜基地,已开始了忙碌:农民将一盒盒包装精致的虞河牌有机蔬菜,装上一辆辆白色带冷柜的运蔬车辆,准备运往市区十七家门店……

为了尽可能采访到虞河蔬菜基地的“生产全景”,本报记者在前不久的一天早早来到了这里,一头扎进了满眼翠绿的蔬菜大棚里。

“伲基地每天的蔬菜供应量在5吨左右,一点也没有浪费的。 ”见到记者,新埂村党总支书记吴钰明就滔滔不绝地介绍起他们的“蔬菜经”,言语间颇为自豪。为什么没浪费?只要去菜地转一圈,你就能找到答案。

智能种菜

质量追溯从产地到菜篮

1700亩的虞河蔬菜园,是新埂村农民自发组织的蔬菜合作社生产基地,也是本市一个规模较大的市属蔬菜基地。它紧靠望虞河,这条河也是连接长江和太湖的重要清水通道。

记者在大棚里,热汗马上渗出来了,放眼望去,里面品种很多,鸡毛菜、黄瓜、豇豆、茄子、小番茄,苏州市场上能见到的蔬菜,这里几乎都能见到。

“我们在基地种菜已经7年了,这个大棚里种的都是有机蔬菜,不施化肥也不用农药。”话音未落,吴钰明便随手摘了一根黄瓜往嘴里塞。这个有机蔬菜大棚,完全颠覆了记者往昔对菜园的概念,“新式武器”目不暇接。

菜园穿上了防虫外衣,每两三个大棚之间有太阳能杀虫灯“站岗”。基地工作人员说,有机蔬菜从栽下到收割完全不能打农药,所以靠物理防虫,“这些灯特别招虫子,晚上一开,虫子就往灯上撞,轻轻一碰就死了,解决了蔬菜无药防虫的大难题。 ”

记者看到,一排排蔬果上方和下方,每隔2米处都有一个喷管。工作人员告诉记者,基地全部配套使用喷滴灌技术,水怎么浇、浇多少全由自动化系统控制,不浪费一滴水,“传统农业每亩每年用水1000-1200吨,这里每亩用水省一半。”至去年底,虞河蔬菜基地扩建后的总面积达1700亩,建成钢管大棚1200亩,防虫网450亩,连栋大棚13650平方米,水生沟渠塘20亩,食用菌150亩。与传统作业相比,基地一年可节约用水85万吨。吴钰明说,产业结构的调整和喷灌系统的使用,大大减少了用水,还减少了农业生产带来的污染。

记者还看到,蔬菜大棚配备了湿度和温度计,监测蔬菜的“体温”,每个角落还装有摄像头监视蔬菜“一举一动”。吴钰明介绍说,这是基地正在建设的智能物联网系统,通过无线传感装置实现可视化追溯,蔬菜温度、湿度、叶绿素等数据远程传输给中科院南京土壤研究所朱兆良院士,请他也来给农产品质量把关。目前3个连栋温室大棚和20组单体大棚,均实现了这样的智能生产控制。

变废为宝

猪牛粪秸秆藤蔓都利用

在虞河蔬菜基地随便走走,羊崽在吃草,鸡鸭自由奔走,一派田园野趣。虞河蔬菜基地已形成一条生态种植链,新埂村的猪牛鸡排出的粪便正是现代农业提倡的有机肥,而秸秆、藤蔓粉碎后以及蔬菜边角料正是牲畜的健康饲料。基地还开发了湿地生态修复示范区,开挖了生态沟渠,沟渠里种植水生作物,为猪牛养殖提供饲料,为蔬菜种植积累更多的有机肥。

基地今年首次试水的发酵床养猪,也让记者大感新奇。正在使用的新型猪舍分成三部分,两边是窄窄的水泥地,一边放饮用水,一边放青稞、玉米粒等饲料。生猪饿了渴了,可随时到两边吃食喝水。中间部分有点像运动场上的沙坑,只是比沙坑要大很多。仔细观察,这里铺放着稻壳和木屑。工作人员介绍说,铺稻壳和木屑的地方就是发酵床,猪粪全部排到上面,用不着清理,“存栏量1000头,过年市民就可以吃到我们虞河的猪肉了”。发酵床不仅可以做到零排放,而且养出来的猪肉质更好。

种菜辛苦

农民除年初一全年无休

“有机”是农产品的最高规格,有机蔬菜在整个生产过程中完全不使用农药、化肥、生长调节剂等化学物质,不使用转基因工程技术。目前,虞河蔬菜基地生产的80多种瓜果蔬菜中,通过有机食品认证的农产品有27只。

蔬菜大棚里,绿油油的一片,粗壮的边璞、黄瓜在密密匝匝的绿叶中探出脑袋,一片丰收在望的景象。几位农民正小心翼翼拔菜地里的杂草,还有的在施肥,没几分钟菜农的额头已经渗出豆大的汗珠,衣衫也湿漉漉的。 “七八月份的时候,大棚室温高达50多度,根本待不下去的。 ”一位皮肤黝黑的中年男人趁着搬运肥料的空当,和记者拉起了家常。他叫吴炳琪,是菜农,也是虞河蔬菜产销合作社的一名股东。

“有机蔬菜要精心管理,就像照顾小朋友一样。 ”吴炳琪说,普通菜地每亩百把斤化肥就可以搞定,而有机蔬菜一亩需一吨有机肥,相差20倍,这也意味着菜农负担更重。而且不能打药,拔草也靠人工。 “有机蔬菜生长的土壤都要经过3年的转换期,平均一亩地投入成本四五百块,所以菜价也要比普通蔬菜大一点。 ”

吴炳琪说,现在基地的40名菜农年纪都在60岁以上,平均每人负责5亩地,大家都是天蒙蒙亮就起床送菜、施肥、摘菜、分装,忙到凌晨才能回家,而全年只休大年初一。

虽然累,但种植有机蔬菜也给菜农们带来了可观的经济效益,“一亩地利润在5000元左右。 ”吴炳琪说,工资加上合作社的分红,菜农大概一年收入在1.5万左右,比经营传统农业好了很多。而像吴炳琪这样的大股东,一年收入超过10万。

希望田野

引来院士和女硕士加盟

留着“波波头”、戴着黑框眼镜,眼前这个清秀的女孩是虞河蔬菜基地引进的第一位硕士。她叫林亚萍,毕业于扬州大学环境科学与工程学院植物营养学专业。记者见到她时,她正在草莓园里,和另外几位大学生一起察看脱毒草莓生长情况。“这是今年与中国药科大学合作研发的草莓新品种,叫脱毒草莓,经过脱毒处理的草莓口感好,而且病虫害少很多。 ”林亚萍告诉记者,这几年基地还引进了日本网纹甜瓜、以色列樱桃黄小番茄、日本四季大根萝卜、韩国白玉春萝卜等国外优良品种,尝试将黄瓜与南瓜嫁接,消费者的反馈都不错。

林亚萍说,当初她的选择遭到家人和朋友的质疑:一个堂堂的研究生跑乡下去种菜?她的回答很简单:因为喜欢。

农村的生活是艰苦的,林亚萍吃住都在村里,白天在大棚里劳作,中午就和社员吃大锅饭,吃完又到村委会办公室加班。一个人住在十平方米左右的单身宿舍,没有热水器,也没有空调,夏天热,冬天冷。上下班步行或者骑着一辆破旧的自行车。“当时,只有我一个大学生,又要下地头看蔬菜长势,又要做材料、申报项目,事无巨细都得一个人忙活,有时白天干不完还要加班到深夜。”四年里,她与相恋5年的男友结了婚,有了一个健康的宝宝。老公在相隔很远的吴江上班,她却坚持住在基地,两人聚少离多,碰上农忙,要个把月才能见上一次。林亚萍把母亲接到基地照顾宝宝,自己仍然起早贪黑忙碌。问她觉不觉得苦,她却一笑了之。

如今,虞河蔬菜产销合作社成为苏州市农业龙头企业、江苏省农业标准化示范区、江苏省“四有”农民专业合作社示范建设单位,与东南大学、苏州大学、中科院南京土壤研究所、农业部环保科研检测所等很多科研机构都有合作关系。

2009年,新埂村被列入中国——欧盟生态补偿项目全国四个试点之一。去年,中科院南京土壤研究所朱兆良院士在虞河蔬菜基地建立了院士工作站,该工作站被江苏省科技厅认定为省级院士工作站。 2010年11月、2011年3月,基地成功承办了中澳太湖水污染治理试点项目——面源污染评估和管理培训研讨会现场参观活动,现代化的农业技术让参观的外国专家跷起了大拇指。

林亚萍说,在农村这4年,大学生从只有她一人变成如今的5人,高、中、初级专业技术人员和管理人员也增加到了15人。她越来越坚信,脚下的这片土地会因为新鲜血液的加入,变得更繁茂。 “现在种菜技术更新太快了,一天一个样,欢迎更多大学生和我来做伴。”林亚萍笑眯眯地说。 买放心菜

市民坐公交车直奔菜园

在望亭虞河蔬菜基地采访,记者还遇到了几位特地从市区、园区坐公交车来买菜的“马大嫂”。张大妈一口气买了十斤菜,小青菜、豇豆、扁蒲、番茄,装了好几袋。她对记者说:“我喜欢买虞河的菜,因为虞河的菜吃着放心,而且吃口香糯。这种菜价钿比普通菜每斤大一倍,但划算得来。 ”确实,食品安全问题是市民最为关心的。

与张大妈同行的王阿姨则告诉记者,在苏州国际农产品国际展销中心,虞河蔬菜也是“香饽饽”,如果去晚了就买不到。所以有的时候,她们几个老姊妹就搭档坐着公交车到原产地买,顺便呼吸呼吸乡下的新鲜空气。 “我们小辰光都眼热做城里人,现在特别欢喜往乡下跑,空气好,心情也舒畅得来。 ”

记者了解到,现在虞河蔬菜基地年产各类瓜果蔬菜80余种3400余吨,其中27种产品获得绿色食品认证,通过有机食品认证的也有27种。合作社对蔬菜统一品牌、统一包装,园区湖东、师惠坊、新城花园三个邻里中心以及苏州农展中心等17个地点均有销售。为了让更多市民吃到新鲜优质的蔬菜,基地正在酝酿网络销售,让市民足不出户吃到新鲜蔬果;同时,蔬菜信息也同步上传互联网,市民只要轻点虞河蔬菜的网页便可清楚了解菜篮子里蔬菜的“身份信息”。

新埂村党总支书记吴钰明告诉记者,新埂村正计划集体搞个上档次的大型农家乐,有吃有玩有住,和度假山庄一样,搞活新埂村的三产服务业,带动村民致富增收。